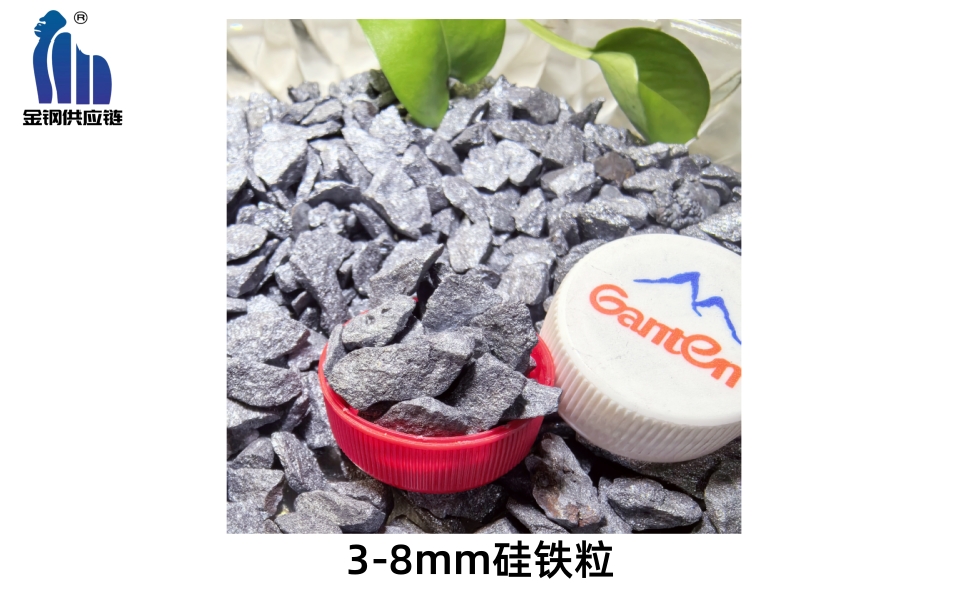

硅铁粒孕育剂采购避坑:从供应商到质检的全流程避雷手册

在冶金、铸造、炼钢等行业,硅铁粒作为关键的脱氧剂与合金添加剂,其采购质量直接影响着生产效率和产品性能。然而,市场上充斥着以次充好的劣质硅铁粒、缺乏资质的“影子工厂”、暗藏陷阱的采购合同……据行业统计,2024年因硅铁粒采购失误导致的生产事故损失超3.7亿元。金钢供应链将结合典型案例与行业数据,深度解析硅铁粒采购的七大核心风险点,助您练就“火眼金睛”。

一、供应商筛选:揭开资质背后的“三重陷阱”

避坑要点:资质≠实力,警惕“三无”供应商

某铸造企业曾因轻信某“老牌厂家”宣传,采购的FeSi75硅铁粒实际含硅量仅68%,导致球墨铸铁球化率不足30%,直接报废整批产品。这暴露出供应商筛选的关键风险:

1. 资质审查盲区

核查营业执照时,重点关注注册资本与生产范围(如是否包含硅铁粒加工资质)。

要求提供《全国工业产品生产许可证》及第三方检测报告(如SGS碳硫分析数据)。

警惕“贴牌代工”陷阱,实地考察生产设备(如中频炉容量是否≥5吨)。

2. 产能匹配陷阱

月需求50吨以下企业,建议选择单厂产能≥200吨/月的供应商,避免小作坊供货波动。

要求供应商提供近3个月的生产记录,确认其日均产能稳定性。

3. 地域风险防控

宁夏、甘肃等主产区企业虽具备成本优势,但需防范以下问题:

运输距离超800公里时,要求供应商采用防潮包装(湿度控制≤0.5%)。

优先选择自备电厂的厂家,其电价成本低至0.35元/度,可确保价格稳定性。

二、质量把控:破解“眼见未必为实”的检测困局

避坑要点:掌握三招识别劣质硅铁粒

2024年市场监管总局抽检发现,市面流通硅铁粒中有23%存在粒度不符、杂质超标问题。采购时可采取以下检测手段:

1. 目视检查法

优质品:呈现均匀的银灰色金属光泽,断面晶粒尺寸0.2-15mm。

劣质特征:表面泛白(氧化严重)、存在明显气孔(冶炼温度不足)。

2. 简易实验法

磁性测试:用磁铁吸附,合格品含铁量应≤2%(磁性微弱)。

密度检测:合格品密度≥3.2g/cm³,若漂浮于二甲苯溶液(密度3.1g/cm³)则不合格。

3. 第三方复检

送检项目需包含:Si含量(允许偏差±2%)、C含量(≤0.2%)、Al含量(≤1.5%)。

重点检测P、S等有害元素(要求P≤0.04%,S≤0.02%)。

三、价格博弈:识破“低价”背后的连环套路

避坑案例:某钢厂采购员因选择低于市场价300元/吨的硅铁粒,后续因成分不达标被迫追加脱硫剂,综合成本反增15%。价格谈判需关注:

1. 成本构成解析

原料成本占比70%(石油焦价格每涨100元/吨,硅铁粒成本增80元)。

电价敏感度:0.1元/度电价波动将导致吨成本变化800-1000元。

2. 报价单陷阱识别

警惕模糊表述:“FeSi75”需明确硅含量范围(72%-80%)。

拒绝捆绑条款:如“预付50%货款可享折扣”,此类条款易导致钱货两失。

3. 账期风险防控

建议采用“3-3-4”付款模式:合同签订付30%,到货验收付30%,质保期满付40%

避免接受超90天账期,防止供应商资金链断裂影响后续供货。

四、合同签订:避开“文字游戏”的法律暗雷

典型案例:某企业因合同未明确粒度标准,收到的3-8mm硅铁粒中>5mm占比超60%,无法满足精密铸造需求。合同条款需特别约定:

1. 技术参数条款

粒度分布:如1-3mm规格要求>85%颗粒在区间内。

包装标准:防潮编织袋(内衬塑料膜)+托盘固定,每袋净重25kg±0.2kg。

2. 违约责任条款

成分偏差赔付:Si含量每低1%,按合同价5%扣款。

延期交货罚则:超1天按日0.5%扣款,超7天可无条件解约。

3. 争议解决条款

明确约定检测机构(如中国检验认证集团)。

优先选择买方所在地法院管辖,降低维权成本。

五、物流仓储:防范“最后一公里”的隐形损耗

数据警示:硅铁粒在运输中的氧化损耗最高可达3%,潮湿环境下还会引发粉尘爆炸风险。需严格执行:

1. 运输监管要点

要求供应商提供GPS轨迹监控,确保运输时长≤5天(2000公里内)。

散货运输时,车厢需铺设塑料布防潮,篷布遮盖率100%。

2. 入库验收流程

抽样方案:按GB/T2828.1-2012标准,≥50吨按一般检验水平Ⅱ抽32袋。

即时检测:使用便携式XRF分析仪,30秒内获取成分数据。

3. 存储管理规范

库房湿度控制≤40%,温度≤35℃。

堆码高度≤2米,距墙≥0.5米,先进先出周期≤3个月。

六、行业趋势:智慧采购破解传统困局

面对硅铁粒采购的复杂挑战,领先企业已开启数字化升级:

区块链溯源:宁夏某厂商应用RFID芯片,实现从矿石到成品的全流程追溯。

AI比价系统:山东某钢厂开发的智能采购平台,可实时分析50家供应商报价差异。

物联网监测:三一重工在存储区部署温湿度传感器,自动触发除湿设备。

硅铁粒采购从来不是简单的“买与卖”,而是一场融合技术洞察、商业智慧与风险防控的综合博弈。从供应商的车间到采购员的谈判桌,从实验室的检测仪到库房的温控表,每一个环节都暗藏玄机。掌握本文所述的七大避坑策略,您将在这场博弈中始终立于不败之地。记住:真正的采购高手,永远在风险发生前筑起防线。